小谷围科学讲坛第三期成功举办

发布日期:2009-10-27 15:36

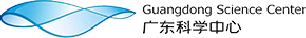

美国的Bob BINDSCHADLER(宾薛得勒•鲍勃)博士在演讲

香港的李乐诗博士在演讲

美国的George DIVOKY(迪沃奇•乔治)博士在演讲

中国极地研究中心主任杨惠根在演讲

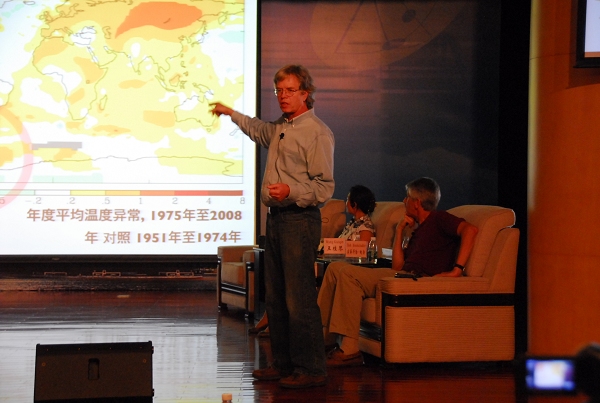

杨惠根博士连线南极中山站站长

地球的极地是这个星球上最寒冷,最偏远,也是最少开垦的地区。但极地发生的变化对星球上的天气和气候有显著影响。10月23-25日,由广东科学中心联合南方都市报共同主办的小谷围科学讲坛特别邀请了中国领先的研究人员与美国科学家,在广东科学中心学术交流中心与近千名读者听众互动,讲述南北极如何、为何影响中国的故事,展示令人震惊的科学新发现。

在10月23、24日下午举行的题为“企鹅、北极熊和消失的冰川——从极地看全球气候变化”的讲坛上, 来自广州的王桂琴博士、香港的李乐诗博士以及来自美国的Mary ALBERT(阿尔伯特•玛丽)教授、Bob BINDSCHADLER(宾薛得勒•鲍勃)教授、George DIVOKY(迪沃奇•乔治)教授五人带来大量高清视屏和抵御严寒的衣物样本,以令人振奋的 “巡回科学报告”的方式为听众讲述他们个人历险和研究情况。

在现场,美国鸟类学家迪沃奇•乔治对大家说,在阿拉斯加州库伯岛,白翅斑海鸽经常捉不到高脂鱼,需要营养的幼鸟经常饿得喳喳叫。而在浩瀚的北冰洋上,北极熊再也不能像过去那样,潇洒地凿个冰窟窿捕食海豹,或者叼一条鱼来美餐。饥饿难耐的北极熊,只好委屈自己,改为吃鸟类。导致出现这一奇怪现象的原因是由于北极浮冰大面积融化。

美国航空航天局冰河学家宾薛得勒•鲍勃的主要工作是利用卫星对北极格陵兰岛和南极不断变化的冰盾进行研究。他说,这些几千年形成的坚冰,在几个星期的时间里就飞速地融化分离,不断地崩塌,流入大海。已经有科学家预言,本世纪末,全球的海平面将上升1米。而这,恰恰是自工业革命以来,全球气候变暖的必然结果。这可能导致上亿人口被大海吞没。

香港女探险家李乐诗曾七赴北极开展科学考察工作。她说,自己参加中国第一次北极科学考察时,科学家们在北纬74度的位置上建设了一座浮冰观测站。事隔十年,2009年6月至9月,她再度前往北极。然而,她发现,如今在北冰洋上寻找到一块合适的浮冰用来建观测站,变得十分困难。根据多年极地考察的经历,结合科学家的研究,李乐诗坦言,20年后,北冰洋的夏天可能真的没有冰了,北极熊会在冰海中遇溺,爱斯基摩人将成为全球第一批“气候难民”。

10月25日上午,中国第25次南极科学考察队领队、首席科学家、现任中国极地研究中心主任、空间物理研究员的杨惠根应邀来作题为“跨越两极———中国南北极考察纪实”的报告。他结合了自己和同事们的探索之路,向大家揭秘“极地风云25年”,并现场与中国南极长城站视频连线,反响热烈。

杨惠根博士说,全球气候变暖,北极变化明显。2006年去北极黄河站时,当时是温度最低时,大概零下一两摄氏度,但却只下雨,没下雪。雨下在原有的积雪上,把雪融成冰,让地面变得非常滑,这是灾难性的变化。

这也是杨惠根博士今年第一场科普报告。他表示,目前极地中心接到的科研项目中,来自广东的较少,希望更多人关注极地科学考察,积极参与。

南方都市报总编辑曹轲、广东科学中心副主任肖新明、江洪波分别出席了三场活动。(编辑 张颖)